为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,全面落实我校第三次党代会精神与“新财经建设工程”实施要求,立足专业人才培养需求,积极探索教育新路径,聚焦教育链、创新链、产业链的深度融合,推动第二课堂与第一课堂的深度融合,近日,经济学院组织师生赴杭州开展百企调研暨暑期社会实践活动。本次实践活动紧扣学校人才培养改革方向,以企业用人需求为导向,通过百企调研精准捕捉行业发展动态与人才需求标准。同步开展社会实践,聚焦绿色经济发展前沿,让师生在实地走访中感悟“绿水青山就是金山银山”理念的深刻内涵,培养懂产业、接地气服务国家绿色发展战略的高素质人才。

浙江作为习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”重要论述的发源地,孕育了众多践行这一理论的生动实践,塘栖村便是其中的典范——它坐落于江南水乡生态基底之上,以绿色可持续发展模式及共同富裕实践成效成为典型村落样本。为深入了解塘栖村践行“两山”理论、布局绿色产业的底层逻辑与共同富裕的实践路径,探索绿色经济助力乡村振兴的新路径,同时发挥高校在绿色发展智库支持、财经人才培养输出的社会支持作用,我院“执绿为笔,创享未来”暑期实践研学团走进塘栖村开展实践调研活动。

寻迹塘栖,初识水乡共富风貌

塘栖村地处杭州市临平区,紧邻京杭大运河,坐拥得天独厚的水乡肌理与特色资源——“软条白沙”枇杷蜚声中外,法根糕点等老字号传承百年,米塑、蚕花娘娘等非遗文化生生不息。如今,这里不仅是全国“一村一品”示范村、浙江省未来乡村,更以“生态治理+产业创新”的双轮驱动,成为乡村振兴的鲜活样本,让“绿水青山”真正变成了“金山银山”。

探路模式,解码“三众”共富密码

在村干部引导下,实践团深入探访塘栖村特有的“三众三园”模式,近距离观察乡村资源如何转化为共富动能。

(一)众创共富果园

在众创共富果园,数字化大棚里的多元种植模式让人眼前一亮,村干部向实践团介绍了村中的“春冬草莓、夏枇杷、秋柑橘”的特色四季水果种植体系,这里不仅种出优质鲜果,还开发深加工产品和共富文创产品,村民通过土地入股、务工等方式参与其中,也构建起“产业发展-村民增收”的共同体联结机制,让实践团成员直观领略到“小果实”如何变成“大产业”。

(二)众筹共富乐园

在众筹共富乐园内,卡丁车、露营营地、茶吧等多元化娱乐体验业态已形成集聚效应,引发实践团成员的关注。村干部向实践团详细说明,该乐园采取村集体、村民及商会联合众筹的建设模式,收益按约定比例进行分配;同时,通过消费引流有效带动周边餐饮等配套产业联动发展。实践团成员由此直观感知到“人人参与、人人受益”共享发展理念在乡村场景中的落地形态。

(三)众学共富学院

步入共富研学中心,展厅以系统化展陈呈现塘栖村发展变迁脉络。村干部依托老照片、影像档案等实物载体,向实践团系统梳理了该村的发展历程——从传统农业为基底的起步阶段,到通过生态治理改善基底、枇杷特色产业提质增效,再到以“三众三园”模式创新驱动发展的进阶过程。

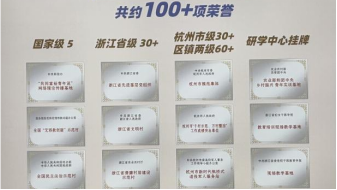

中心内的荣誉展示区,“全国生态文化村”、“浙江省美丽乡村示范村”等数十项荣誉称号陈列醒目。这些荣誉的背后,既是村民主体参与乡村建设的实践成果,也是发展模式持续创新的价值印证。

感悟实践,明晰人才成长方向

当前,塘栖村已成为全国乡村振兴领域的标杆性实践教学基地,其发展理念与操作范式已被多地学员借鉴应用于本地乡村建设实践中。实践团研学走访期间,同步列席了塘栖村与云南丽江两地村干部的专题交流座谈会。这场聚焦乡村治理经验互鉴、产业协作路径探讨的深度对话,不仅让师生直观感受到塘栖村发展模式的可迁移性,更通过“本土实践输出”与“跨区域需求对接”的现场演示,为财经人才理解“乡村发展方法论”提供了鲜活样本,全程引发师生对绿色发展与共同富裕实践逻辑的深度思考。

活动尾声,我院与塘栖村双方就绿色发展研究、财经人才培育与乡村实践需求上达成合作共识,举行了“实践教育基地”授牌仪式,这一合作机制的建立,不仅为财经理论从学术体系向乡村实践场景转化提供了实体载体,更构建起新时代财经人才近距离观察绿色发展实践、参与乡村经济治理的常态化对接平台,实现了“理论落地”与“人才培育”的双向赋能。

此次塘栖村之行,经济学院师生不仅领略了江南水乡的独特魅力,更深刻体会到乡村振兴、绿色发展战略在基层的生动实践。塘栖村以绿色发展为底色,以产业创新为动力,走出了一条生态美、产业兴、百姓富的共富之路。师生们将带着满满的收获与思考返程,把在塘栖村学到的经验与智慧融入到今后的学习与研究中,为乡村振兴贡献更多的经济智慧与青春力量。